Quella volta che Montevarchi e San Giovanni Valdarno furono unite nel nome di Garibaldi….

È accaduto per davvero. 157 anni fa, nell’autunno del 1867, quando l’Eroe dei due mondi organizzò l’ennesimo tentativo di strappare

L’inizio della campagna militare di Lombardia, alla fine di aprile del 1859, ebbe un effetto esplosivo in Toscana. Al termine di un decennio di restaurazione nel Granducato, le forze popolari avevano ripreso ad organizzarsi ed avevano individuato nel fornaio fiorentino Giuseppe Dolfi il punto di rifermento. Anche le forze moderate, guidate dal barone Bettino Ricasoli, fino ad allora estremamente collaborative con i Lorena, cominciarono a pensare che era giunto il momento di porre la parola fine al Granducato, vedendo nel Regno dei Savoia il futuro fulcro su cui poggiarsi per cercare l’unificazione italiana. Fu una grande manifestazione popolare organizzata il 27 aprile a Firenze, che provocò il crollo della dinastia Asburgo-lorenese: la mente di questa sommossa, anche se non fu versata una stilla di sangue, fu ascritta proprio al gruppo di liberali toscani, mentre il braccio fu quello carismatico di Giuseppe Dolfi che portò in piazza migliaia di fiorentini. La manifestazione fu benedetta dal Cavour e dall’ambasciatore piemontese in Toscana, Carlo Bon Compagni, che era il punto di contatto fra il governo sabaudo ed i vari Ricasoli, Ubaldino Peruzzi, Cosimo Ridolfi ed il resto del gruppo moderato. Tre giorni prima, Cavour aveva chiesto a Leopoldo II di aderire all’alleanza franco-sarda contro l’Austria, ma il Granduca aveva preferito dichiararsi neutrale. Questa decisione provocò il movimento di popolo proprio la mattina del 27 Aprile, quando una parte di moderati cercò un ultimo tentativo di salvare lo scettro granducale, chiedendo a Leopoldo II di abdicare immediatamente nei confronti del figlio Ferdinando IV, di aderire all’alleanza e di ripristinare lo statuto del 1848. Il Granduca non accettò e senza comunicare altro di ufficiale, la sera prese la via Bolognese assieme a tutta la famiglia per fuggire verso il Nord. In realtà al mattino Leopoldo II aveva preparato un foglio che doveva essere distribuito dove spiegava il motivo del suo diniego, ma decise di sospendere tutto, bloccare le stampe ed abbandonare la corona di Toscana. La notizia dell’improvvisa partenza del Granduca fu comunicata al popolo toscano dal Municipio di Firenze, attraverso due manifesti inviati alle altre città. Riconoscendosi come unica autorità rimasta in piedi, in assenza di ogni altra decisione o direttiva impartita da Leopoldo II prima della sua partenza, il Municipio di Firenze pubblicò la decisione della Magistratura Comunitativa dove si nominava un Governo Provvisorio formato dall’ex gonfaloniere fiorentino cav. Ubaldino Peruzzi, dall’avvocato e militare livornese Vincenzo Malenchini e dal comandante dell’artiglieria Maggiore Alessandro Danzini in attesa delle decisioni di Re Vittorio Emanuele II sulla reggenza della Toscana. Le autorità municipali toscane accolsero la decisione di Firenze ed aderirono con proprie deliberazioni all’assetto istituzionale creatosi. Le prime azioni del Governo Provvisorio furono tese a mantenere la continuità amministrativa, esprimendo subito direttive in merito a tutti gli organi, inviando anche persone di fiducia nelle aree, come Pisa e Livorno, che durante gli anni avevano mostrato maggiori sofferenze verso il Granducato. Intanto il Re Vittorio Emanuele II optò per una sorta di protettorato della Toscana, rifiutando la dittatura: una formula che non alterò gli equilibri internazionali e che gli fruttò tutto sommato il controllo dell’area esercitato dal Commissario Straordinario incaricato nella figura dell’ambasciatore sabaudo Bon Compagni e l’autonomia del Consiglio dei ministri toscano che si era nel frattempo creato a sostituire il Governo Provvisorio. Dopo Villafranca, anche l’incarico di Bon Compagni cessò e rimase in vita il Consiglio dei ministri presieduto da Bettino Ricasoli che si prefisse l’obbiettivo di portare in poco tempo la Toscana ad annettersi al Piemonte. Questa richiesta fu formulata il 20 agosto a pochi giorni di distanza del Regio Decreto che definiva il nuovo assetto dell’ormai ex granducato, ma si dovette attendere l’esito del Plebiscito dell’11 e 12 marzo del 1860 per avere il definitivo passaggio della Toscana al Regno Sabaudo. Le attività amministrative furono portate avanti dai ministeri granducali istituiti nel 1848, senza soluzione di continuità rispetto all’insediamento del nuovo assetto del 27 aprile del 1859, con la sola differenza di un’altra direzione politica e nella sostituzione di alcuni alti funzionari. Due provvedimenti presi immediatamente dal Governo Provvisorio parvero significativi rispetto al nuovo corso della Toscana: il 28 aprile viene decretato di porre in Santa Croce le tavole in bronzo coi nomi dei caduti toscani a Curtatone e Montanara la preparazione di un’amnistia per i detenuti incarcerati per reati politici. Il ministero della Guerra, retto inizialmente dal Maggiore Danzini, cambiò direzione politica almeno altre quattro volte, rispettando l’andamento della campagna militare in Lombardia. Fin dal 28 aprile, l’assetto dell’esercito subì una riorganizzazione nel giro di pochi giorni: infatti oltre alle determinazioni ministeriali dovute alla guerra, si sommarono anche le decisioni del Governo Provvisorio che era favorevole all’appoggio dell’alleanza franco-sarda. La prima determinazione fu quella di cambiare il vertice militare con la dimissione del comandante supremo delle truppe toscane Tenente Generale Federico Ferrari da Grado con la nomina a nuovo capo dell’esercito del Generale Girolamo Ulloa, straordinario difensore della repubblica veneziana del 1849 ed in quei giorni addetto alla formazione dei Cacciatori degli Appennini al deposito di Acqui. Le altre decisioni tramite decreti vengono assunte il 28 aprile: la prima era la previsione del soldo per le truppe che di lì a breve sarebbero partite per la guerra non appena avessero raggiunto il confine. L’altra parimenti importante era l’assetto militare dell’esercito, denominato Armata da Mobilitare che avrebbe previsto la creazione di una divisione di fanteria, sullo stile di quelle piemontesi suddivisa in due o più brigate, ciascuna composta da due reggimenti divisi in quattro battaglioni di otto compagnie ed un battaglione di bersaglieri. La Divisione di cavalleria era composta da quattro squadroni attivi di Dragoni più uno di deposito. La Divisione di artiglieria prevista su quattro batterie ed il Genio organizzato su due compagnie. La Gendarmeria a cavallo conosciuta anche come corpo delle guide aveva la stessa organizzazione della cavalleria. Sempre con decreto del 28 aprile, il Governo Provvisorio autorizzò l’apertura del ruolo dei volontari per ciascuna delle tre armi, fanteria, cavalleria e artiglieria ed il 29 aprile, su proposta del Comando generale, venne incaricato il Maggiore Lorenzo Pellegrini come referente per l’arruolamento di questi soggetti. Il 7 maggio il Comando approva la composizione dello stato organico del battaglione volontari della fanteria: sarebbe stato guidato da un Maggiore e composto da 628 unità di cui 100 fra ufficiali e sottufficiali e 528 di truppa. Il 18 maggio sempre su richiesta del comando generale, il Governo Provvisorio autorizza un ruolo speciale di volontari dove potevano arruolarsi anche giovani di 16 anni riservato a tamburi, trombettieri e musicanti perché si doveva costituire una banda musicale presso ogni reggimento. Ai fini dell’arruolamento, i volontari dovevano presentare le fedi di specchietto, ossia certificati di nascita e penali: i giovani fra i 18 ed i 26 anni erano destinati alle truppe regolari, quelli fra i 27 ed i 40 anni invece al Deposito di Prato destinato ai così detti Veterani. Chi voleva arruolarsi volontariamente, avrebbe potuto farlo presso il comando delle piazze militari toscane: i nominativi venivano annotati su appositi registri dove veniva inserito il nome e cognome, il patronimico, la data di arruolamento ed il corpo di destinazione. Sarebbero rimasti in servizio fino a 6 mesi dopo la fine della guerra. Venne stabilito, con decreto del Governo Provvisorio del 30 aprile, che i documenti che si doveva produrre per l’arruolamento sarebbero stati esenti tasse governative. I volontari che erano figli unici di genitori anziani o erano sposati dovevano portare anche il consenso dei rispettivi familiari, mentre se avesse voluto arruolarsi volontariamente un impiegato dell’amministrazione pubblica, sarebbe occorso il consenso dello stesso Governo Provvisorio. Con l’affluenza di volontari anche dallo Stato Pontificio, lo stesso governo autorizzò il prefetto di Arezzo e il sottoprefetto di Rocca San Casciano ad aprire due distinti depositi fin dal 30 di aprile così come a Grosseto il 2 maggio dove si presentano 136 giovani provenienti dalle vicine province papaline. I costi di questi nuovi depositi dovevano essere imputati al Regno di Sardegna. Il numero dei volontari che chiedono l’arruolamento è talmente grande che venne chiesto al Gonfaloniere di Firenze di reperire sedi in città per poterli ospitare in attesa della partenza che non tardò ad arrivare. Il 25 maggio del 1859, il Governo Provvisorio della Toscana dichiara guerra all’Austria manifestando di volersi alleare con i franco-piemontesi in difesa dell’Indipendenza Italiana. Quest’atto fu consegnato a Cavour per tramite del commissario Bon Compagni, con una sua lettera di accompagnamento che doveva essere recapitata alla legazione di Prussia che l’avrebbe consegnata al governo austriaco. L’atto formale di rendere pubblica la dichiarazione fu importante: qualora i propri militari fossero caduti in mani nemiche, sarebbero stati considerati prigionieri di guerra a tutti gli effetti e soggetti a trattative, diversamente sarebbero stati un problema legato alla semplice criminalità con conseguenze immediate e ben più gravi. Successivamente a questa data, le truppe toscane cominciarono a muoversi sul piede di guerra in direzione di Pistoia, attendendo le mosse del Quinto Corpo d’Armata Francese guidato da Girolamo Buonaparte sbarcato a Livorno il 21 Maggio. L’Armata Toscana, rimpinguata dai volontari era così composta: la Fanteria con due brigate formate da 4 Reggimenti, un Reggimento di Granatieri ed uno di Veliti e due battaglioni di bersaglieri: la cavalleria con due squadroni di Dragoni ed uno di gendarmi a cavallo e 3 batterie d’artiglieria. Rimasero oltre 2000 gendarmi a garantire l’ordine in Toscana, assieme ai nuovi Reggimenti che di lì a poco si andarono formando. La divisione di Ulloa, varcò l’Appennino all’altezza del valico dell’Abetone il 20 giugno per dirigersi lungo la via modenese verso Pavullo. Il 23 l’Armata Toscana arrivò a Reggio Emilia ed il 27 a Parma dove fu incorporata nel 5°Corpo d’Armata Francese come III Divisione. Da qui partì il 1° luglio, oltrepassò il Pò all’altezza di Casalmaggiore dirigendosi a nord per Asola, Ceresara e poi Goito dove arrivò il giorno 4. Posti sulla riva destra del Mincio ebbero modo di scambiare qualche colpo di fucile con piccoli gruppi di soldati austriaci che si erano spinti in perlustrazione sul lato sinistro del fiume. Il compito dell’Armata Toscana era quello di monitorare ed osservare la fortezza di Mantova assieme al Quinto Corpo d’Armata Francese da cui dipendeva. Il giorno 6 luglio le truppe toscane si mossero ancora, dirigendosi a nord in località Volta: la marcia fu fatta durante il tardo pomeriggio, fra le cinque e le sette e mezzo ma si dimostrò durissima. Le condizioni atmosferiche di quell’estate erano davvero proibitive: se si aggiungeva la marcia serrata a cui erano costrette le truppe, i malori erano all’ordine del giorno e non era escluso che fossero fatali come i proiettili dei moschetti. Giunti a Volta, il Generale Ulloa ricevette l’avviso del suo passaggio dal comando dell’Esercito francese a quello diretto del Re Vittorio Emanuele II che si trovava nei pressi di Brescia con il grosso dell’esercito piemontese. Nonostante fosse arrivata la firma dell’armistizio, dalla Toscana proseguivano gli invii di rinforzi nella zona di guerra dove già si trovavano 12.000 uomini dell’Armata e circa altri 2.000 come volontari nell’esercito sabaudo. In fin dei conti erano proseguiti gli arruolamenti dei volontari che il 15 giugno avevano raggiunto un numero tale che indusse il Commissario Straordinario Bon Compagni ad aprire l’arruolamento ad un terzo battaglione secondo il quadro organico precedentemente stabilito il 7 maggio. Sempre il 15 Giugno divenuto vacante il comando della Gendarmeria toscana, il Bon Compagni firma il decreto di nomina per il Marchese Filippo Orlandini, maggiore del Corpo dei Reali Carabinieri sabaudi e membro del parlamento, elevandolo Tenente Colonnello e comandante della Gendarmeria in Toscana successivamente denominata Legione dei Carabinieri Toscani. Dopo San Martino e Solferino c’era ulteriormente bisogno dell’arruolamento dei volontari e il Commissario Straordinario pensò bene di emettere un decreto il 26 giugno per aprire la partecipazione all’esercito toscano a tutte le aree e provincie italiane, ponendo come limiti il diciassettesimo ed il quarantesimo anno di età e naturalmente l’idoneità fisica alle armi. Il 29 giugno fu soppresso il Deposito di Prato e chi ancora vi si trovava, venne trasferito al 1°Reggimento Cacciatori che veniva via via integrato dalle nuove reclute volontarie. Ben presto arrivò il giorno del rientro: il 15 luglio il generale Ulloa propose il rientro delle truppe che si trovavano sulla riva destra del Ticino a cui il Governo Provvisorio rispose affermativamente con un proclama che fu emanato il 22 Luglio. Il rientro avvenne subito dopo attraverso la strada percorsa all’andata: tuttavia l’Armata fu bloccata a Modena dove parallelamente a quanto era avvenuto in Toscana, il Duca Francesco V D’Este Asburgo aveva abbandonato la città l’11 giugno poco dopo la sconfitta degli austriaci a Magenta. A differenza di quanto avvenuto in Toscana, il Duca si allontanò con piccolo esercito di fedelissimi composto da 3500 uomini che si schierò con le truppe asburgiche con il nome di Brigata Estense.

[Articolo tratto da G.Monicolini, Soldati e volontari valdarnesi alle guerre risorgimentali (1848 – 1861), Torelli Edizioni, Montevarchi, 2011]

È accaduto per davvero. 157 anni fa, nell’autunno del 1867, quando l’Eroe dei due mondi organizzò l’ennesimo tentativo di strappare

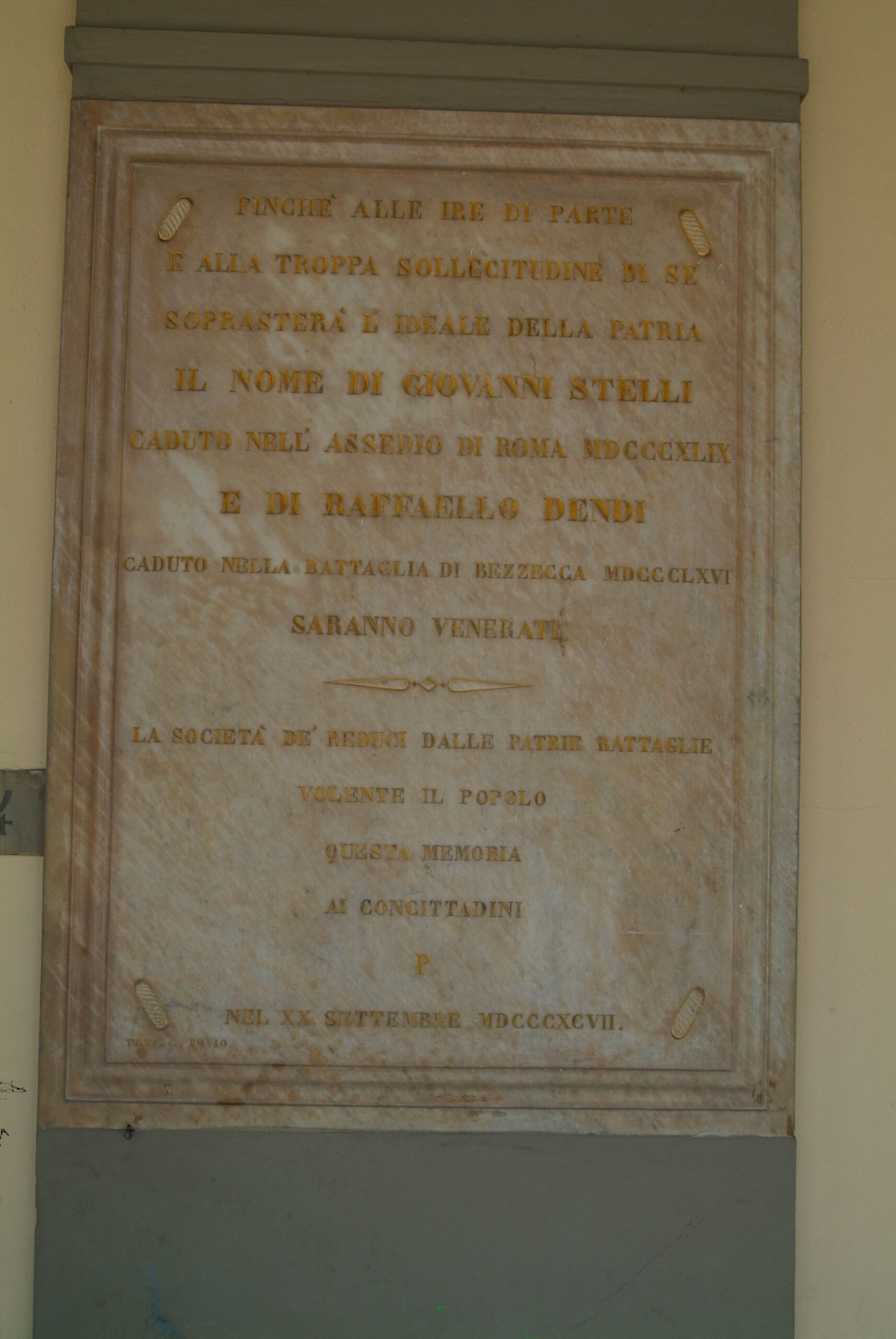

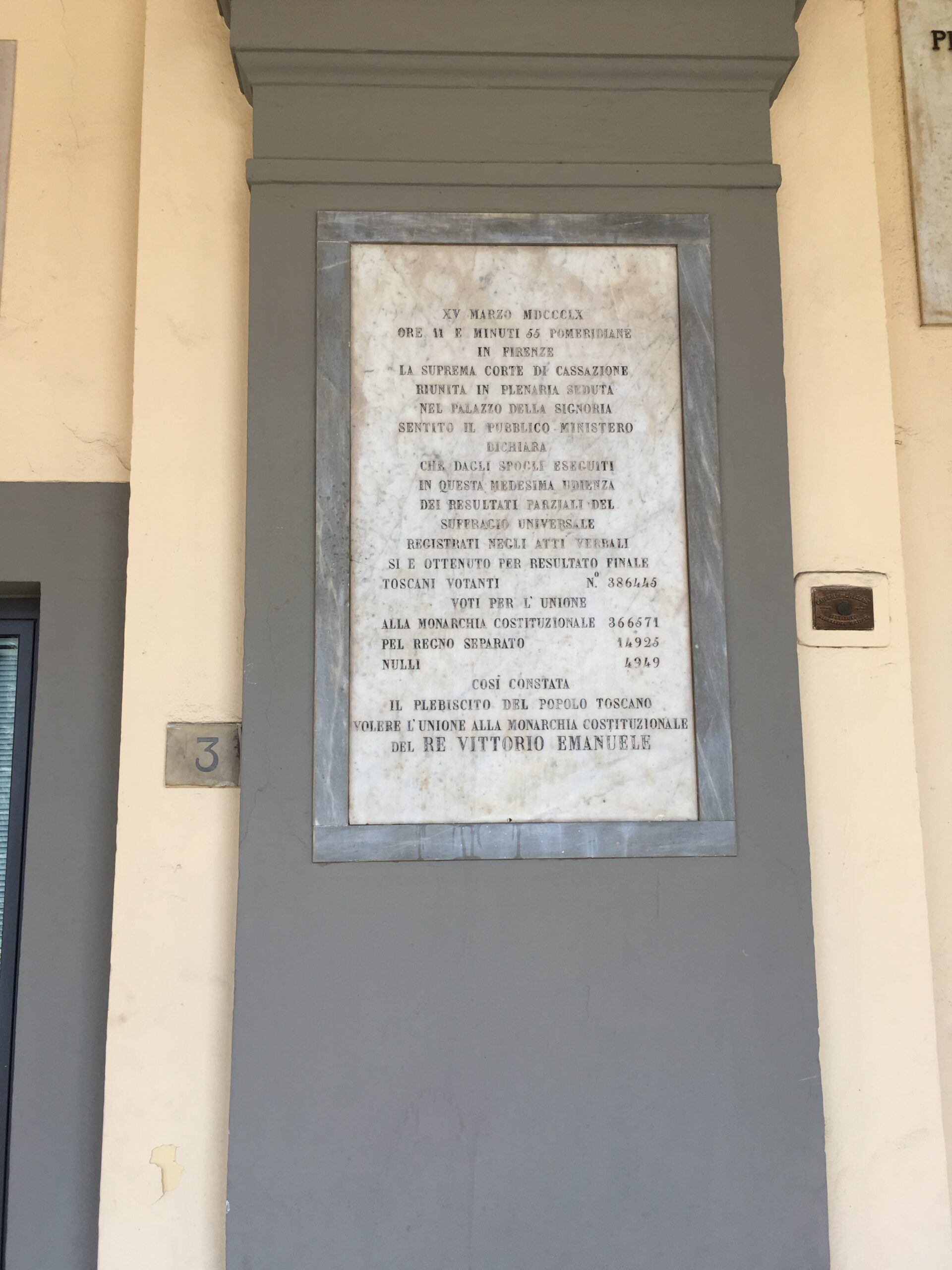

Dopo l’unificazione militare, il passo per la Toscana per entrare nel Regno Sabaudo fu quello dell’annessione attraverso il Plebiscito. Il

L’effetto della sconfitta di Curtatone e Montanara, seppur onorevole per i toscani, provocò ulteriori cambiamenti nell’organizzazione del piccolo esercito granducale.